グループホームと特養はどう違う?特養とは

2021年01月08日

コラム記事

はじめに

老人ホーム、グループホーム、特養、老健……高齢者を対象にした介護福祉施設は色々あります。これらの施設の違いを知っていると、ご家族が利用する際に、適切な施設を選ぶ助けになります。

今回はグループホームと特養の施設の特徴や、特養とはどんな施設なのか、サービス内容・入居条件などをご紹介したいと思います。

グループホームについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

グループホームと特養は何が違う?

グループホームと特養とでは、施設の規模や利用料金など様々な違いがありますが、まず施設の役割が違います。

グループホームは認知症の高齢者が入居する施設

特養は在宅での生活が困難になった要介護の高齢者が入居する施設です。

それではグループホームと特養の施設の特徴を見てみましょう。

グループホーム

グループホームとは、認知症の高齢者が、認知症の専門知識を持ったスタッフのケアを受けながら少人数で共同生活を送る入居施設です。

定員数は最大18人(1ユニット5~9人、最大2ユニットまで)と、他の介護施設に比べ少人数であることが特徴です。

65歳以上で要支援2または要介護1以上の認知症の方を対象としています。

介護保険制度の「地域密着型サービス」にあたるため、現在住民票がある市区町村以外のグループホームは利用できません。

また、集団生活を営むのに問題のない方、という利用条件があるのと、基本的には身体症状が安定している方が対象であるため、重度の認知症の方や寝たきり状態の方は入居することができない場合があります。

特養

特養とは特別養護老人ホームの略で、社会福祉法人や自治体が運営する公的な介護施設です。在宅での生活が困難になった要介護の高齢者が入居します。

原則として要介護3以上の高齢者が対象で、終身にわたって介護を受けることができるため、終の棲家ともなりえます。

公的な施設なので民間の老人ホームと比べると低価格であることも特徴で、入居待機者も多くすぐには入れないことが多いです。

特養について

特養の入居条件

・65歳以上で要介護3以上の高齢者

・40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方

・特例により入居が認められた要介護1~2の方

要介護1~2の方でも、以下のような要件で在宅での生活が困難な方は、特例として特養への入居が認められることがあります。

・認知症により日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。

・家族等の深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。

・単身世帯、もしくは同居家族が高齢または病弱である等により家族の支援が見込めず、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

看護師の24時間配置は義務付けられていないため、施設の医療体制によっては24時間ケアが必要な方や看取り介護を希望する方は入居がかなわないケースもあります。また、感染症などで集団生活が困難な方も受け入れが難しいです。

サービス内容

食事の提供、入浴・排泄の援助、掃除などの生活の援助、専門職による機能訓練(リハビリ)、イベントやレクリエーションなどを受けられます。

食事は栄養士が献立を立て、入居者の身体の状態に合わせて食べやすくするといった工夫をして提供しています。

入浴は入居者の状態に合わせて介助を行い、寝たきりの方には機械浴槽などを使って入浴できるようになっています。入浴できないときは蒸しタオルなどで身体を拭いて清潔にします。

要介護度が進むと排泄の介助も必要になりますが、どこの特養でも排泄の介助を受けられます。自力でトイレへ行ける方はトイレへ誘導し、寝たきりの方はベッド上で介助を行います。

施設医や訪問看護を医師や看護師による健康管理といった医療的ケアも受けられます。

要介護度3以上の中重度の方が多いことから機能訓練(リハビリ)も提供されており、食事や排泄など日常生活を送るのに必要な機能の維持・改善を目的とした訓練を中心に行います。手芸や習字など手先を使うレクリエーションもリハビリの一環です。

また、お祭りやクリスマスといった年中行事や、お誕生日会やお花見など様々なイベントも実施しています。

看取り介護

特養では入居者は終身にわたって介護を受けられるため、最近では「看取り介護」に力を入れる施設が増えています。

看取り介護とは本人ができるだけストレスなく、自分らしい最期を迎えるための介護です。

本人や家族に十分な説明をし、同意を得ながら、医師・看護職員・介護職員などが共同で看取り介護を行います。

看取り介護を行った場合看取り加算がつくため、その分費用が発生します。

特養の種類や居室について

特養の種類

▽広域型特別養護老人ホーム

定員が30人以上の特養で、特養の所在する地域以外の人も利用できます。

▽地域密着型特養(サテライト型と単独型)

定員が30人未満で、原則として施設と同じ地域の住民が利用できます。

以下の2つがあります。

・サテライト型

広域型特別養護老人ホームを本体として、本体施設から20分以内の場所で連携を取りながら運営される施設です。

地域密着型なので施設と同じ地域の住民しか利用できません。

・単独型

設備や介護サービスは通常の特養と同じですが、通常の特養より規模が小さいです。

少人数であるためアットホームな雰囲気があります。

▽地域サポート型特別養護老人ホーム

在宅介護をしている方を対象に、24時間年中無休の見守り体制で介護を必要とする高齢者を支える施設です。

特養の居室

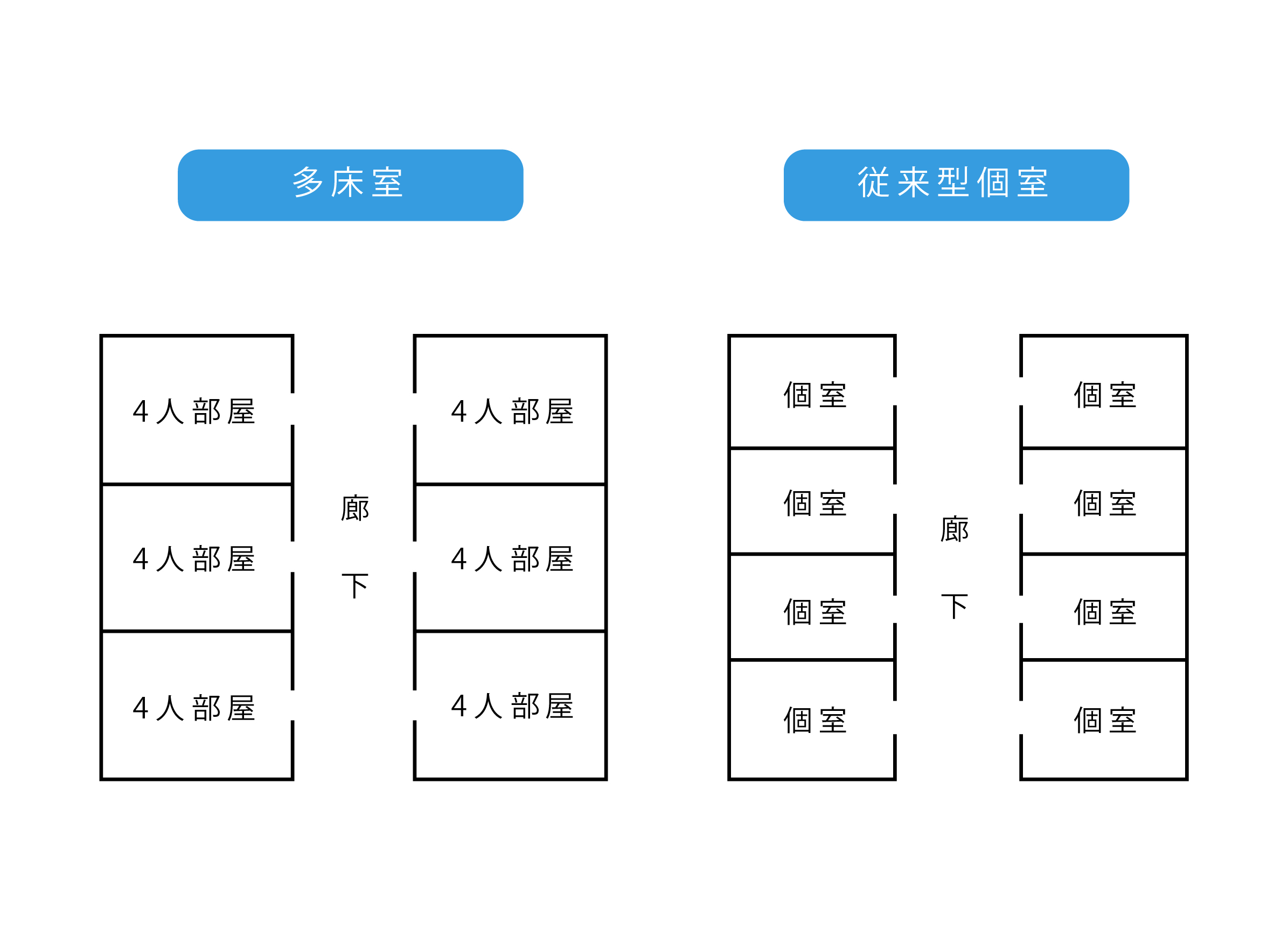

特養の居室は大きく分けて「従来型」と「ユニット型」の2タイプがあります。

▽従来型

従来型の居室には、ひとつの部屋を最大4人で利用する「多床室」と、1人1部屋の「従来型個室」があります。

従来型の多床室はベッドを可動式の家具やカーテンで仕切っただけのものなので、プライバシーの確保に難があります。

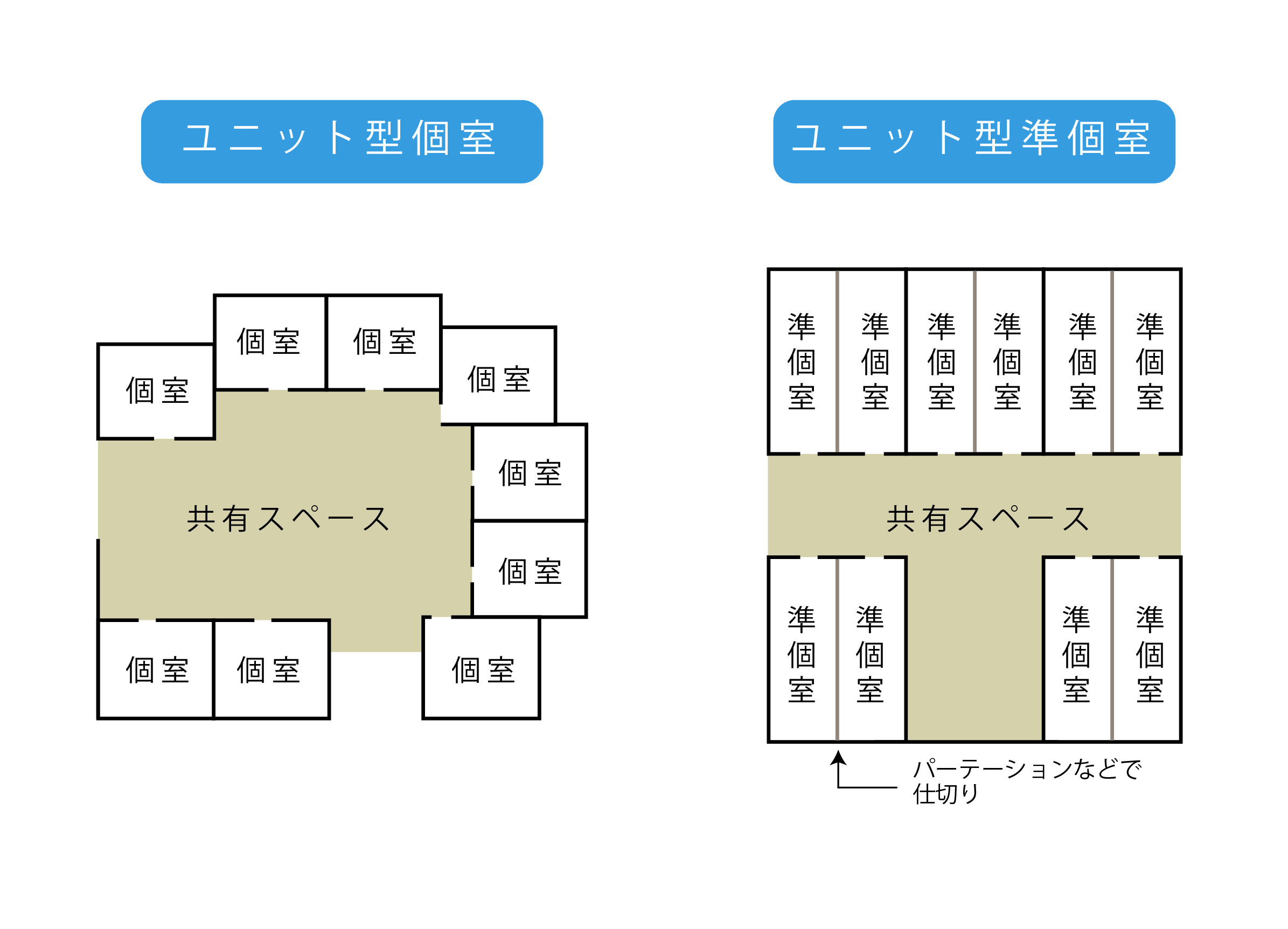

▽ユニット型

ユニット型は従来型のプライバシーの問題を解消するために導入された形式で、ユニット型個室の場合は10人以下、ユニット型準個室の場合は12人以下のの生活単位(ユニット)で生活を共にします。台所・ダイニング・リビングなどの共有スペースの周辺に個室が配置されています。準個室の場合は壁ではなくパーテーションなど区切られており、完全な個室にはなっていません。各居室ごとに窓があります。

まとめ

特養は他の老人福祉施設に比べると低価格で利用できますが、入居待機者が多く入りたい施設を見つけたらすぐに入居できるところではありません。まずはじっくり情報を調べ、どの施設がご家族に合っているか吟味してみましょう。